4.1 《声音的产生与传播》第一课时教学设计

教学目标

一、知识与技能

1.通过学生的观察和自主实验,教师的演示实验,知道声音是由物体振动产生的,知道声音的传播需要介质;

2.通过教材了解声音在不同的介质中传播速度不同。

二、过程与方法

1.通过观察和实验的方法,探究声音是如何产生的,声音是如何传播的;

2.通过学生的活动,初步了解物理实验的过程和方法,锻炼学生初步的观察能力和研究物理问题的能力。

三、情感、态度与价值观

1.通过教师、学生的双边活动,激发学生的学习兴趣和对科学的求知欲望,使学生乐于探索自然现象和日常生活现象中的物理学的道理;

2.注意在活动中培养乐于与其他同学合作的意识。

教学重点

通过观察和实验,探究声音的产生和传播。

教学难点

组织、指导学生在探究过程中,仔细观察、认真分析,并能得出正确结论。

教学过程

导入新课

1.教师列举身边的声音,并播放录好的几种声音,提问学生这些声音分别是哪些物体发出的?

2.学生动手操作:让桌面上的物体发出声音,并让小组同学展示。

3.提问:那这些声音是怎样产生的呢?

新课教学

1、声音的产生

(过渡:下面,老师选取几个物体的发声来研究声音是怎么产生的?)

1.实验一:使钢尺发出声音,你能观察到什么现象呢?

现象:发声的钢尺在某一位置附近做往返运动。

(教师解释振动的概念)

说明:钢尺的声音是由钢尺的振动产生的。

2.实验二:敲击放有碎纸屑的鼓面,观察有什么现象发生?

现象:听到鼓声的同时纸屑在跳动。

说明:鼓的声音是由鼓面的振动产生的。

3.实验三:敲击音叉,并放入水中,观察有什么现象发生?

现象:听到音叉发声的同时,看到水花四溅。

说明:音叉的声音是由音叉的振动产生的。

4.实验四:如何让音叉停止发声呢?停止发声的音叉放入水中,会观察到什么现象?说明了什么?

现象:无声的音叉放入水中后,没有看到水花四溅。

说明:振动停止,发声也停止。

5.师生小结:说话时声带在振动;敲鼓时鼓面在振动;敲击音叉时,音叉在振动。结论:声音是由物体的振动产生的;振动停止,发声也停止。

6.师讲解:发声的物体叫声源。

7.学生阅读课本P77交流与讨论乐器的声源并让个别学生回答问题。

8.师生小结:管乐器:空气柱的振动;弦乐器:弦的振动;打击乐器:打击面的振动。(要求学生识记)

二、声音的传播

(过渡:老师给你们展示的声音都是从讲台上传出去的,那你们是怎么听到声音的呢?)

1.情境一:人说话的声音是通过什么物质传到耳朵里的?

学生回答:空气。

教师解释说明:气体能传播声音。

2.情境二:音乐伴奏声是通过什么物质传给水下的花样游泳运动员的?

学生回答:水。

教师解释说明:液体能传播声音。

3.情境三:一个同学讲话的声音是通过什么物质传给另一个同学的?

学生回答:线。

教师解释说明:固体能传播声音。

4.师生小结:声音的传播需要一定的物质;能传播声音的物质叫做介质;固体、气体、液体都可以作为传播声音的介质。

5.提问:如果没有介质,声音能在真空中传播吗?

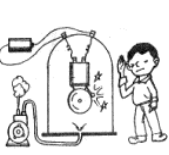

6.实验演示:声音能否在真空中传播?

Q1:把正在发声的闹钟放在玻璃罩内,逐渐抽出玻璃罩内的空气,闹钟的声音有什么变化?

现象:逐渐减弱至消失。

Q2:再让空气逐渐进入玻璃罩内,闹钟声音又有什么变化?

现象:逐渐增强。

7.师生小结:真空不能传播声音。

8.思考:月球上没有空气,宇航员通过什么方式交谈?(无线电)

课堂小结

(学生谈本节课的收获,再齐读)

一、声音的产生

1.声音是由振动产生的。

2.一切正在发声的物体都在振动,振动停止,发声也停止。

3.声源:发声的物体。

二、声音的传播

1.介质:能传播声音的物质。

1.介质:能传播声音的物质。

2.声音的传播需要介质。

3.真空不能传播声音。

巩固练习

1.如图所示,碎纸片随喇叭的响声而跳起,该实验现象说明:(声音是由物体的振动产生的)。

2.吹笛子时发出的声音是( C )振动产生的:

A.人嘴

B.笛子

C.笛子中的空气柱

C.笛子中的空气柱

D.无法确定

3.如图所示,在演示声音是由物体振动引起的实验中,将正在发声的音叉紧靠悬线下的轻质小球,小球多次被弹开。在此实验中小球的作用是( C )

A.使音叉振动时间延长

B.使音叉振动尽快停下来

C.把音叉的微小振动放大,便于观察

C.把音叉的微小振动放大,便于观察

D.使声波多次反射形成回声

4. 如图所示,抽去玻璃罩内的空气,就听不到铃声,说明(真空不能传声);再让空气逐渐进入玻璃罩内,声音逐渐增大,说明声音的传播需要(介质)。

布置作业

课本:P81 1、2

板书设计

4.1 声音的产生与传播

一、声音是由物体的振动产生的,振动停止,发声也停止

二、声音的传播需要介质,真空不能传声