基于真实情境问题的人工智能教学设计

——以“人工智能中的图像识别”为例

摘要:基于真实情境问题的人工智能教学设计培养学生在真实问题解决过程中掌握人工智能的思想及原理,提升计算思维。通过“人工智能中的图像识别”案例的介绍,展现教学全过程贯穿“智慧安防”的真实情境,学生经历感受真实问题情境、明确问题要求、探究核心知识、实现问题解决、拓展延伸应用等一系列学习过程;落实图像识别原理及步骤、人脸比对原理及步骤的学科知识内容;培养分析界定问题、抽象数据模型、形成自动化解决问题方案、总结迁移方法的计算思维。为一线中小教师开展人工智能教学提供参考。

关键词:人工智能;真实情境;教学设计

情境认知理论认为,在真实问题情境学习知识,有助于学习者理解知识、掌握知识,进而达到知识的内化。[1]真实情境问题解决的学习能使学习者像从业者或专家一样进行有意义、有目的的活动,并能把获得的知识和经验有效迁移应用到解决社会生活问题中去。[2]因此探讨基于真实情境问题的学习对学生主动建构知识具有重要的意义。

目前中小学阶段已逐步开展人工智能教育,但在实施过程中存在两方面的问题:一是学习内容过深,直接呈现抽象的人工智能理论知识超过学生的认知水平,学生失去学习兴趣;二是学习停留在简单体验,虽然能够引起学生关注,但难以触及人工智能领域的重要原理及思想[3]。2021年《中小学人工智能课程开发标准(试行)》中提出,人工智能需要结合学生已有的经验,在课程中引入人工智能相关的真实问题并创设情境,横纵融合学习内容。基于真实情境问题的人工智能教学设计能够关注学生的实际生活,在问题解决过程中掌握人工智能的思想及原理,并学会迁移应用,培养学生的计算思维。

基于此,本研究关注基于真实情境问题的人工智能教学,设计了“人工智能中的图像识别”的教学案例,期望通过这一研究与实践,为一线中小教师开展人工智能教学提供参考。

一、真实情境问题的设计

问题即知识,教师将问题贯穿课程的实践活动来渗透思维的培养。设计的真实情境问题应具备情境性,问题依存于实际社会生活背景,贴近学生生活实际。设计的问题并不是单一的,也不是仅用于课堂导入,应该是“问题群”的设计,问题具有连续性、递进性,贯穿于课堂教学始终,并包含学生需要学习的知识技能。

本教学案例是一节人工智能初识课,学生在日常生活中已广泛接触了“图像识别”和“人脸识别”的应用,但是对其原理和过程却感到陌生。教师要引导学生向更深层的人工智能技术原理进行思考。在人工智能技术的加持下,智能安防系统在全国各地普及,“天网”已初具规模。本案例创设“智慧安防”的真实情境,提出核心真实情境问题:“车站是如何利用人工智能技术实现智慧安检和平安安检呢?”,将此核心问题进一步细化设计:“人工智能识别比较传统手检具备哪些优势?”“如何利用图像识别进行过包安检?”“如何进行人脸身份比对?”“图像识别和人脸比对的过程如何?”等等。学生通过体验和探究,编写程序解决“检测违禁品”和“人脸身份比对”的问题,分别掌握“图像识别”和“人脸比对”的原理及步骤,最后进一步解决“疫情时期佩戴口罩检测”的问题。

二、提供真实情境问题解决支持的设计

(一)学习环境支持

本案例利用python+百度人工智能开放平台,通过无遮蔽地展现python程序,调用百度人工智能开放接口,实现人工智能应用的过程。学生先前已掌握了程序设计的基础知识,利用所学知识解决问题,并对学习内容有真正的了解后,就会对自己的学习动力产生强化作用,以更积极的态度投入到新的学习中。让学生亲历人工智能解决问题的过程,了解利用智能工具解决问题的一般方法。

(二)知识内容构建

知识是问题解决的基础和保证,缺乏足够的领域知识,就难以表征问题,更无法实施有效的策略去解决问题。[4]在本案例中,学生需要掌握“图像识别的原理及步骤”“人脸比对的原理及步骤”等学科知识内容。

三、教学实施过程

根据2017年版高中信息技术课程标准中对计算思维的内涵描述[5],可分为分析界定问题、抽象数据类型、形成自动化解决问题方案、总结迁移方法四个环节,在解决真实情境问题的过程中落实计算思维的培养。

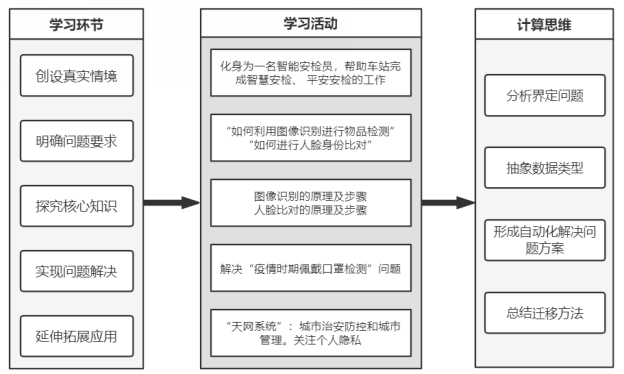

因此,本案例设计与实施过程分为五个环节:创设真实情境、明确问题要求、探究核心知识、实现问题解决、迁移拓展应用,如图1所示。

图1 人工智能+安防——初探图像识别设计与实施

(一)创设真实情境

教师通过播放视频,展现春运智慧安检过程。春运作为人类历史上规模最大的迁徙活动,期间人流量较大,许多车站引入了人工智能技术,帮助车站进行过包安检和身份验证,提高安检效率,把好旅客的每一道安全关。学生在观看视频过程中思考:“安检员的新搭档是什么?”“采用了什么新技术?”“对比传统手检模式,它的效果如何?”学生通过回答问题,初步认识了人工智能图像识别技术在安检中的作用,并通过对比感受人工智能检测在识别准确率和速度方面的巨大优势。

(二)明确问题要求

教师提出真实情境:“同学们化身为一名智能安检员,帮助车站完成智慧安检、平安安检的工作”,学生产生较大的学习兴趣和好奇心:车站如何利用图像识别进行物品检测?如何进行人脸身份比对?教师提供导学案和程序代码,学生进一步体验和探究图像识别和人脸比对过程。

(三)探究核心知识

学生探究两个活动:一是图像识别疑似违禁品,二是人脸比对身份验证。

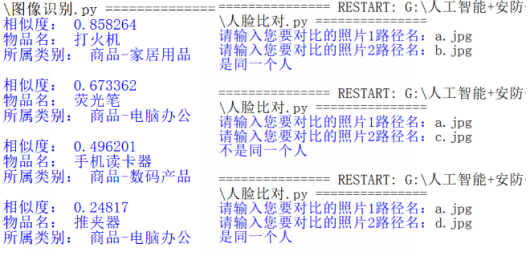

在活动一环节提出问题:车站需要进行过包安检,如何利用图像识别进行违禁品检测?图像识别的原理及步骤具体如何?在生活中学生经常接触但对其过程和原理不得而知,教师通过无遮蔽代码展示,让学生真实体验图像识别过程。学生阅读代码注释,调试运行代码,进行三样疑似违禁品检测,根据识别结果,很快就找出相似度最高的物品名称。学生亲历检测过程,极大激发学习兴趣,进一步学习图像识别的原理及步骤。教师借助小猪佩奇特征的案例,生动讲解图像识别技术原理:是以图像的主要特征为基础的,在图像轮廓曲度最大或轮廓方向突然改变的信息量最大。学生思考人眼识物的过程,类推出图像识别过程为采集图像、提取特征、特征库比对、输出结果四个步骤。

在活动二环节提出问题:人脸闸机需要对比核验身份证信息才能通过,如何利用人脸比对进行身份核验?人脸比对的原理及步骤如何?身份证的有效年限为何随着年龄产生变化?教师通过无遮蔽代码展示,讲解操作过程,让学生真实体验人脸比对的过程。学生通过对返回的人脸比对值进行条件判断,然后调试运行代码,将身份证照片(图a)分别与正脸(图b)、侧脸(图c)、遮挡脸(图d)进行比对,将计算机比对结果填写探究表格,并分析不同比对结果,思考影响人脸比对的因素。学生讨论总结得出影响因素有:遮挡度、姿态角度、模糊度、年龄等。教师引导学生进一步思考“计算机是如何得出人脸比对值的?”,展示计算机对人脸的150关键点定位,生动展示人脸比对是计算机通过精准定位高精度特征点,学习人脸细节,输出一连串特征值,评估相似度,精准判断两张人脸是否是同一个人。学生从体验到探究,完成核心知识的建构,理解抽象数据类型的思想。

图2 图像识别与人脸比对程序运行效果

(四)实现问题解决

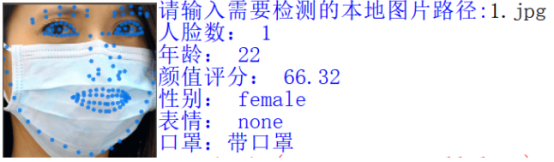

在这一环节,教师抛出问题:疫情防控至关重要,如何检测旅客是否佩戴口罩?教师组织学生观看微课,了解调用人工智能开放平台接口的功能和过程,提问:计算机对人脸的特点进行刻画的数字或属性有哪些?学生总结回答有年龄、颜值、性别、表情、口罩等属性。教师引导学生思考:要判断是否佩戴口罩,如何对返回的口罩属性值进行条件设置?学生用自己的理解描述问题解决过程:计算机对人脸的关键点定位进行数字刻画,学习人脸细节,当检测照片返回的口罩属性值为1时,则判断戴口罩,属性值为0时则没有戴口罩。接下来由学生补充、调试运行程序代码,实现判断是否佩戴口罩检测,形成自动化解决问题方案。

图3 口罩检测程序运行效果

(五)延伸拓展应用

面对层出不穷的违禁品和数量庞大的人脸信息,智能安检系统除了需要具备图像识别的功能,还需要具备超强的学习能力,科学家们构建起“深度神经网络”,可满足不断更新的安检需求。这为后续人工智能学习做铺垫,充分将学生的兴趣激发和维系。

教师播放介绍天网系统的视频,在人工智能技术的加持下,天网系统已成为城市治安防控和城市管理的重要手段,面对其强大功能,一些人也提出“百姓隐私泄露”的担心。天网系统明确指出若非出于刑事侦查目的,任何人都不可调用信息,否则存在违法可能。学生通过讨论人工智能技术在隐私安全方面的正确使用,树立合法使用和设计开发人工智能技术的意识,为社会生活生产添一份力。

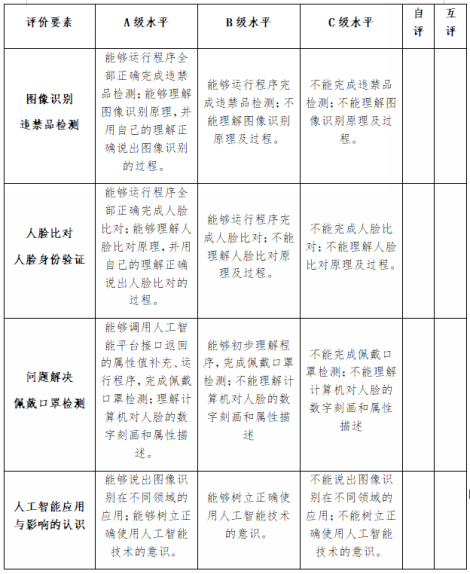

四、真实情境问题解决评价的设计

教师提供导学案,给学生解决问题提供支架,明确问题要求和落实核心知识。同时提供学习评价量表,从四个维度、三级水平对学生的学习过程进行定性和定量评价,评价具体,可操作性强。教师可根据导学案完成内容,结合评价量表,开展自评和互评,检测学生的学习效果。

图4 扫码查看学案内容

图5 学习评价量表

五、总结与反思

本案例是基于真实情境问题设计的人工智能教学案例,教学全过程贯穿了“智慧安防”的真实情境,学生经历了感受真实问题情境、明确问题要求、探究核心知识、实现问题解决、拓展延伸应用等一系列学习过程;体验探究了“图像识别-违禁品检测”“人脸比对-人脸身份验证”“佩戴口罩检测”等学习活动;落实了图像识别原理及步骤、人脸比对原理及步骤的学科知识内容;培养了分析界定问题、抽象数据模型、形成自动化解决问题方案、总结迁移方法的计算思维;树立了正确使用人工智能技术意识和为社会生产创新创造的信息社会责任。

参考文献:

[1] 吴玮.情境认知理论在初中英语语法教学中的应用研究[D].安庆

师范大学,2019.

[2] [4]蔡亚萍.基于真实情境问题解决的教学设计[J].电化教育研

究,2011(06):73-75+80.

[3] 汤莹,陈慧,任静,曹恒来.《走进人工智能》教学设计[J].中国信息技术教育,2021(14):28-31.

[5] 任友群,黄荣怀.高中信息技术课程标准修订说明 高中信息技术课程标准修订组[J].中国电化教育,2016(12):1-3.